【まとめ】気候要素と気候因子の違いとは? 地理の気候を考える上で重要!?

地理の学習を進めていくと、割と序盤に気候の話が出てきますよね。

この気候をマスターするためには、気候要素と気候因子というものを理解していった方が近道です。

気候要素と気候因子の違いを簡単に説明すると、次のようになります。

これだけ言われても、よくわかんないよ、、

そんな方のために、今回は気候要素と気候因子の違いから説明していくので、初学者の方もついてこれると思います。

また、何を覚えれば良いのかわからないという人のために、今回は3つの気候要素と4つの気候因子をそれぞれ紹介していきます。

気候要素と気候因子の違いとは?

さて、気候要素と気候因子、どちらも難しそうな響きですね。

さて、気候要素と気候因子、どちらも難しそうな響きですね。

この違いがわからないという人もいると思うので、まずは、両者の違いから理解してスッキリしちゃいましょう。

私たちが普段何気なく暮らしている地球ですが、天気がありますよね。

夏は暑かったり、冬は雪が降ったり、季節によって天気が変わると思いますが、根本的な原因はなんなのでしょうか?

正解は、太陽の熱エネルギーです。

いきなりこんなこと言われてもわからないと思うので、順を追って説明していきます。

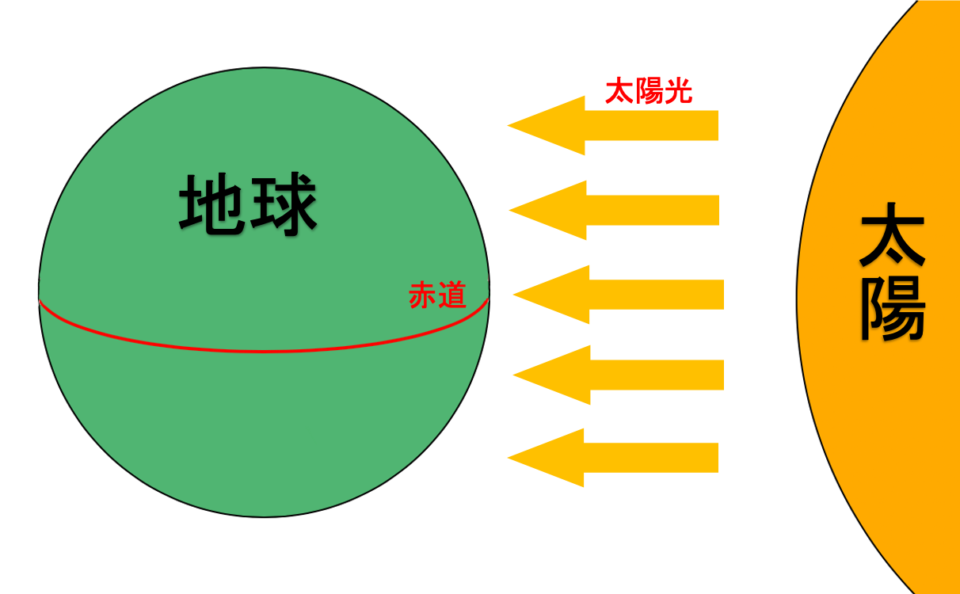

太陽エネルギーを最も受けやすいのは、赤道付近です。

この図を見るとわかるように、太陽光線と地面の角度が垂直になり、エネルギーを最も得ることができるからです。

そして、赤道付近で多く受け取ったエネルギーは、地球を取り囲んでいる空気や海水の大移動によって赤道付近から極地方にかけて移動していきます。

この大移動が、天気の変化をもたらすわけです。

このように一年を通して繰り返される天気の変化を気候と言います。

そして、この気候というものは気温・降水・風などの気候を構成する大気の状態によって定義することができます。

この大気の状態のことを気候要素と言います。

特に、この気温・降水量・風のことを気候の3要素というので覚えておきましょう。

気候要素というものは地域によって変わってきます。

この変わってくる原因になるもの、つまり緯度や高度、地形や海流などのその土地の特徴のことを気候因子と言います。

まとめると下のようになります。

- 気候の三要素=気温・降水量・風

- 気候因子(原因)→気候要素(結果)

これさえ覚えておけば、気候要素と気候因子の区別はオッケーです。

3つの気候要素とは?

気候を定義づける上で重要になってくる気候要素について学んでいきましょう。

気候を定義づける上で重要になってくる気候要素について学んでいきましょう。

気温

まずはじめは、気温です。

いうまでもなく、気温は気候を区別する上で最重要になってきますよね。

気温を完全に理解するためには、分布・年較差・日較差の3つについて考える必要があります。

重要な点を簡単にまとめると、以下のようになります。

気温の分布

- 緯度:低緯度>高緯度

- 高度:低い>高い

- 位置:大陸の西岸→夏は涼しく冬は暖かい、大陸の東岸→夏は暑く、冬は寒い

気温の年較差

- 高緯度>低緯度

- 内陸部>沿岸部

- 大陸の東岸>西岸

気温の日較差

- 内陸部>沿岸部

- 砂漠>森林

- 晴れ>曇り

気温に関しては、次の記事でもっと詳しく解説しているので、上のまとめを見てピンとこない人は読んでおいてください。

降水量

気温の次に大事なのは、降水量です。

水がないと、人間も動物も植物も生きていくことができません。

ということは、降水量はその土地の環境や文化に深く密接しているということですね。

地球規模で雨の降り方がわかれば、地理の学習はより簡単になります。

基本的には次に書かれていることを覚えておきましょう。

- 低気圧に覆われているところでは雨が降る

- 高気圧に覆われているところでは晴れる

雨が降る原理などは次の記事で詳しく解説しています。

風

最後に紹介するのは風です。

風は、気候区分を考えるときにはそれほど意識することがないかもしれないですが、気温や降水量とも深い関わりがあるため、覚えておきましょう。

- 恒常風:一年中同じ方向に向かって吹く風

- 季節風(モンスーン):季節によって風向きが変わる風

- 熱帯低気圧:日本でいう台風のように激しい風を発生させる

- 局地風:比較的狭い地域で発生する特徴的な風

地球上を吹く風というのは、主に上の4つに分類することができます。

これらを詳しく解説した記事があるので、もっと知りたいという方はそちらの記事を読むようにしてください。

4つの気候因子とは?

気候要素を理論的に考えるためには、気候因子を理解することが欠かせません。

気候要素を理論的に考えるためには、気候因子を理解することが欠かせません。

今回は特に重要な4つの気候因子を紹介していきます。

気候因子のおかげで気候要素に違いが出てくるわけですから、気候因子さえ押さえてしまえばあとは理論的に理解することができますので、がんばって覚えていきましょう。

緯度

まずは、緯度です。

これは、特に説明するまでもなく当たり前のことですよね。

赤道付近が暖かく、極地方は寒い ということは皆さん知っていますね。

高度

次に紹介するのは高度です。

高度も、緯度と同じように主に影響を与えるのは気温です。

こちらも皆さんイメージしやすいと思うので、さらっと紹介します。

これも、気候を区別する上で大事な情報になってくるので、覚えておいてください。

地形

地形が気候に与える影響というのは少し考えにくいかもしれません。

ですが、基本的に考えることはどれだけ海から離れているか、大陸のどっち側に位置しているかだけです。

まず、どれだけ海から離れているかですが、内陸部ほど気温の年較差は大きくなります。

また、大陸の西岸よりも東岸の方が年較差は大きくなります。

まとめると、次のようになります。

これだけではちょっと意味がわからないという方は、次の記事で原理から解説しているので読んでみてください。

海流

最後に紹介する海流は実は結構大事なんです。

海流なんて海の中を流れているだけだから、気候にそんなに影響なんてないのではないかと思う人もいるでしょう。

しかし、実は影響を及ぼすのです。

- 暖流:周囲の気温を上げる、周囲に雨を降らせる

- 寒流:周囲の気温を下げる、周囲を乾燥させる

このように、簡単に説明すると海流によって周囲の気温だけでなく降水量も変わってくるのです。

なぜ海流がこのような影響を及ぼすのか、どのように流れているかなどは次の記事を参考にしてください。

気候要素と気候因子のまとめ

今回は、気候要素と気候因子の違いから覚えるべき事項まで解説してきました。

今回は、気候要素と気候因子の違いから覚えるべき事項まで解説してきました。

最後にもう一回まとめます。

- 気候因子(原因)→気候要素(結果)

- 気候要素=気温・降水量・風

- 気候因子=緯度・高度・地形・海流

このように、気候因子の影響で気候要素が変わると考えれば区別もへっちゃらですね。

今回の記事は、簡単にまとめることを目的としているので、少しでもわからない箇所があった人は、詳しく説明した記事をしっかり読んでおいてくださいね!