熱帯雨林気候 (Af)の特徴と国を解説!覚えることは実は2つだけ!?

熱帯雨林気候(Af)の話に入っていくわけですが、熱帯雨林気候について覚えることはどれだけあるのでしょうか?

さらに、熱帯雨林にマングローブ、ラトソル?….

ああ、こんがらがってきた

熱帯雨林気候。覚えることがたくさんありそうですよね。

でも、実は理屈がわかれば全て覚えなくていいのです。

基本となることはたった2つ。

- 赤道付近で暑くて雨がめっちゃ降る

- 例外は、暖流と風の影響

この二つのことさえ覚えてしまえば、あとは理屈で考えられます!

今回は、暗記する負担を絶大に減らすべく、この2点を深掘りしていきます。

それにプラスして暗記しなければいけないものは、暗記のしやすい方法なんかも紹介していきます!

今回の記事は、かなりのボリュームとなっているので、Twitterやブックマークでメモしておくといいでしょう!

熱帯雨林気候(Af)の特徴とは?

さっそく、結論である理屈の説明に入りたいところですが、熱帯雨林気候の特徴を全くわかっていないとなると話になりません。

さっそく、結論である理屈の説明に入りたいところですが、熱帯雨林気候の特徴を全くわかっていないとなると話になりません。

そんな特徴なんていいから、早く分布の法則を教えてくれという人はこちらから分布の法則を教えている部分に飛べます。

というわけで、具体的な特徴に入っていく前に、熱帯雨林気候とはどのような気候区だったのか、定義から確認していきましょう。

- 気温:最寒月平均気温18℃以上

- 降水量:最少雨月降水量60mm以上

という条件でしたね。

つまり、熱帯雨林気候とは要するに、

気候というわけです。

これが、一つ目の理屈でしたね。

なぜ一年中雨が降るかというと、赤道収束帯の影響ですね。

赤道収束帯に関しては、「地理の気圧帯は最重要!?恒常風と雨を理解するキーポイント!」の記事内で詳しく解説しています。

気温の特徴としては、赤道直下なため一年中ほぼ気温が変わりません。

その結果、気温の年較差が約3℃なのに対し、日較差は5〜15℃と、日較差の方が大きくなっています。

気温の年較差、日較差が起きる原因などは『気温の分布と較差についてまとめてみた! 難しい逓減率も解説!』の記事内で詳しく説明しています。

また、この気候区は主に赤道直下にあるため、日中はとても強烈な太陽光を受けます。

そして、その日射によって空気が温められ、盛んな上昇気流が発生します。

その結果、午後には、スコールと呼ばれる豪雨がやってくるのです。

日本でいう夕立みたいなものです。

このように、一年中ほぼ同じように、暑くて午後に雨が降るというような天気を繰り返しているわけです。

熱帯雨林気候はどのように分布している?

さて、熱帯雨林気候の基本的な特徴がわかったところで、どこに分布しているのかを詳しく見ていきましょう。

さて、熱帯雨林気候の基本的な特徴がわかったところで、どこに分布しているのかを詳しく見ていきましょう。

これも、2つの理屈がわかっていれば、地域を個別で覚えるなんて必要はありません。

- 赤道付近で暑くて雨がめっちゃ降る

- 例外は、暖流と風の影響

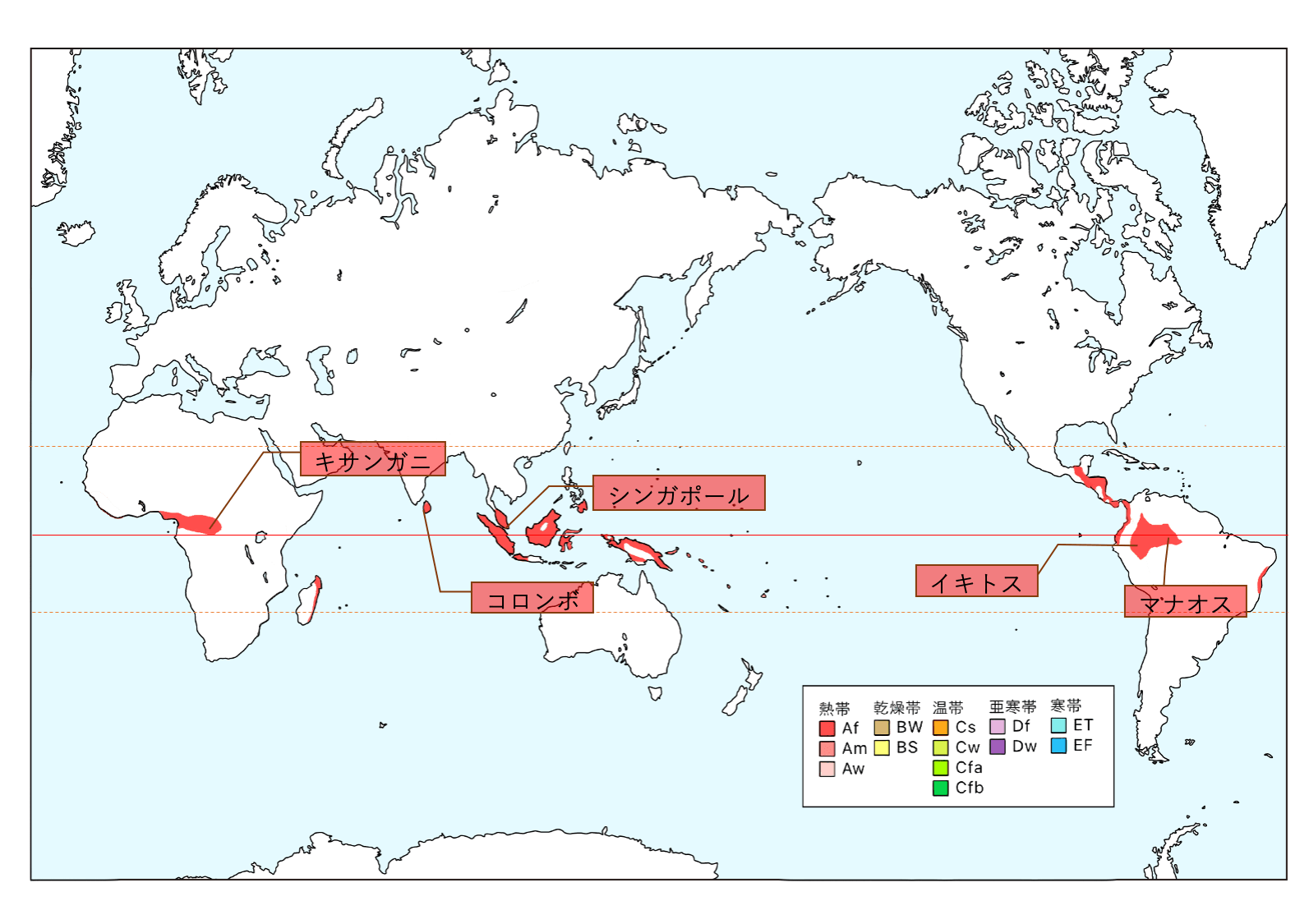

このように基本的に赤道直下の国が熱帯雨林気候になっていることがわかりますね。

具体的な緯度でいうと、南北約5〜6°くらいにおさまっています。

これは、赤道収束帯が季節によって南北に動くわけですが、移動してもずっと赤道収束帯の中に入っている範囲ということです。

赤道収束帯の南北移動については、次の記事内で詳しく解説しているので、時間がある方は読んで見てください。

それでは、地域ごとに具体的に見ていきましょう。

アジアは、赤道直下ほぼ全部!

まずは、アジアについて見てみましょう!

アジアで、赤道直下に陸地がある地域は、東南アジアだけですね。

ということは、基本的には、アジアにある熱帯雨林気候は東南アジアと覚えておけばいいのです。

具体的な国をいうと、

- マレーシア

- シンガポール

- フィリピンの南部

- インドネシアの北部

です。こうしてみると、熱帯雨林気候の範囲は意外と狭いことがわかりますね。

さらに、東南アジアの国々にプラスして、スリランカが熱帯雨林気候に入ってくることを覚えておけば完璧です。

また、注意しておいて欲しいことは、赤道付近なのに熱帯雨林気候になっていない地域がありますね。

カリマンタン島とニューギニア島の中心部なわけですが、ここにはまあま高い山(最高地点は4000m以上)があります。

察しがいい人はわかったかと思いますが、山があるため赤道直下の割に気温が上がらず、温帯になっているのです。

標高と気温の関係は、次の記事内で説明しているので興味のある方はみてください。

まとめると、

ということになります!

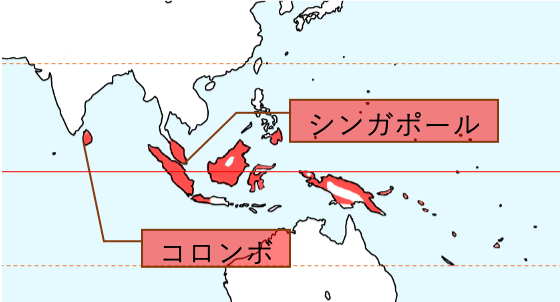

アフリカは高原に注意!

アジアの次はアフリカを見てみましょう。

一見すると、アジアのときより分布している地域が理解しにくいと思うかもしれませんが、気候因子をしっかりと確認していけば、比較的簡単に覚えることができると思います。

まずは、アフリカ大陸の赤道直下の地域です。

西側の地域が熱帯雨林気候になっているのは原則通りですので納得できるでしょう。

しかし、なぜ東側の地域は熱帯雨林気候になっていないのでしょうか。

正解は、ここには標高の高い高原があるからです。エチオピア高原など聞いたことありますよね。

アジアのところで標高が高いと、熱帯雨林気候にならないと説明したと思いますが、ここでもその法則が使えるのですね。

逆に、地図上のキサンガニという場所は、コンゴ民主共和国の町なのですが、ここはコンゴ盆地という盆地があり標高が低いため、とても暑くなるわけです。

アフリカにはアフリカ大陸に加えて、マダガスカル島にも熱帯雨林気候があります。

こちらも完全な赤道直下ではないのでやや例外的ですが、理屈を考えれば簡単です。

地図に示したように、この付近には暖流が流れています。

そして、恒常風である貿易風が南東から一年中吹いてきます。

ということは、海上の暑い空気と湿気が風に乗って島まできますね。

だから、貿易風があたるマダガスカル島の東側は熱帯雨林気候になるのです。

海流・貿易風がいまいちわからないという人は、次の記事をよく読んでください。

◎海流について詳しく知りたい人

⇒⇒【地理の基本】世界の海流をたった3つのポイントで覚える方法!

◎貿易風について詳しく知りたい人

⇒⇒地理の気圧帯は最重要!?恒常風と雨を理解するキーポイント!

まとめると、

ということになります!

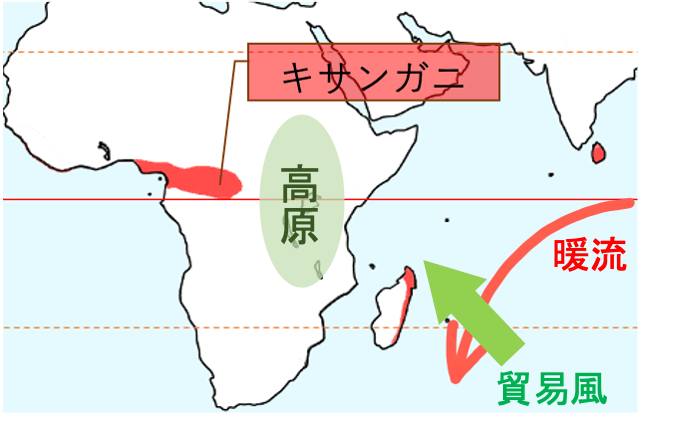

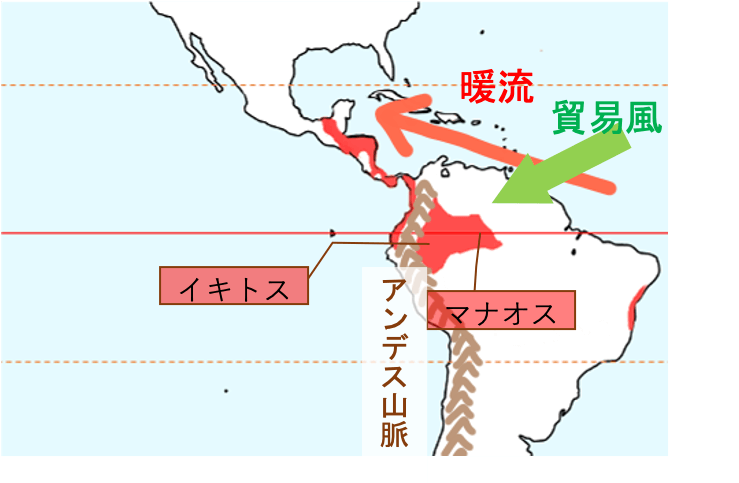

南米はちょっと複雑!

最後は、南米です。

南米も、大陸の西側だけが熱帯雨林気候になっていますが、実は、アフリカの場合とは要因が違うのです。

まず、南米には、西の端にアンデス山脈というとても高い山脈がそびえ立っていますよね。

山脈よりも西側にある地域は、基本通りに熱帯雨林気候になっているのだという理解で大丈夫です。

しかし、問題になってくるのは、アンデス山脈よりも内陸にある地域です。

山脈が高すぎるので、この山脈よりも内陸側にある地域には、海からの湿気が届きにくくなっています。

ということは、地図上のイキトスやマナオスが熱帯雨林気候になっていることには別の理由があるはずです。

その正体はなんでしょうか?

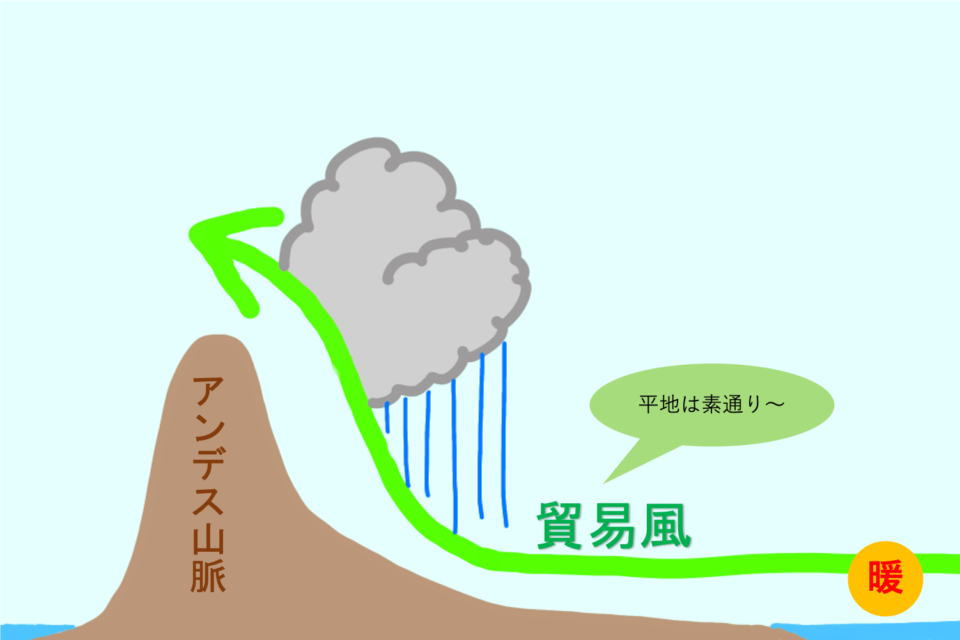

南米もマダガスカル島の場合と同じように、東岸を暖流が流れていて、さらに貿易風によって内陸まで熱気と湿気が運ばれてきます。

しかし、ここで重要なのは、南米大陸の北東部は平野になっていることです。

せっかく貿易風が海上の熱気や湿気を運んできても、北東部は真っ平らなので風は素通りしてしまいます。

ですが、ここでアンデス山脈の出番です。

熱気と湿気をのせた貿易風は、どんどん西へ向かって進んでいくわけですが、突如現れたアンデス山脈によって急上昇しなければいけませんよね。

このときに、上昇気流が発生して雲を発生させます。

だから、東岸よりも内陸部の方が雨が多く降り、マナオスは熱帯雨林気候になっているのです。

まとめると、

ということになります!

熱帯雨林気候の植生、土壌は?

熱帯雨林気候の植生は、2つのことに注目!

さて、熱帯雨林気候の分布も理解できたことですし、本格的に熱帯雨林気候とはどのような環境なのかに入っていきましょう。

熱帯雨林気候の環境というのも、一つ目の理屈であった「一年中暑くて雨が降っている。」ことを考えれば余裕です。

熱帯雨林気候の植生は、内陸部と沿岸部の2つに分けて考えればいいのです。

内陸部はもちろん熱帯雨林

熱帯雨林気候というくらいですから内陸部には熱帯雨林が広がります。

熱帯雨林とは具体的にどんなものかというと、多種多様な常緑広葉樹の密林のことです。

雨がたくさん降るため、植物はとても育ちやすく、50mにもなる高木が密生しているところもあります。

高い木々が層をなして密生しているため、地面にはほとんど光が届きません。

この熱帯雨林、実は地域によって呼び方が変わります。

- ジャングル:東南アジアやアフリカ

- セルバ:南アメリカのアマゾン川流域

この2つの呼び名を覚えておけば、熱帯雨林については完璧です。

沿岸部はマングローブ!

内陸部は熱帯雨林で大丈夫ですが、海岸沿いにはもう一つ覚えておかなければいけないことがあります。

それは、マングローブです。

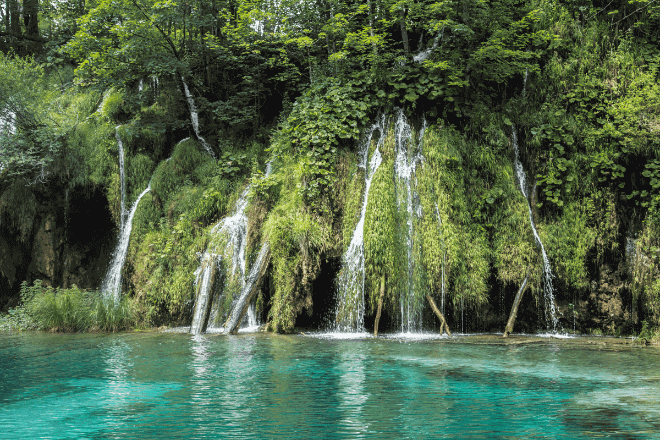

マングローブとは、こんな感じの森です。植物の名前ではなく川の河口付近に群生している森の総称なんですね。

マングローブとは、こんな感じの森です。植物の名前ではなく川の河口付近に群生している森の総称なんですね。

海水と淡水の混ざり合うところにある森ですね。

これは、熱帯域でみられる特徴的な植生ですので、覚えておきましょう。

土壌で覚えることは1つだけ!

さて、次は土壌です。

熱帯全体に共通して言えることですが、土壌はラトソルと呼ばれる土が分布しています。

ラトソルの特徴を確認しておきましょう。

- 色:赤色

- 栄養分:少なくやせている

- 性質:酸性

熱帯雨林が生い茂っているのに栄養分が少ないなんてちょっと意外ですよね。

ラトソルは、熱帯全体に広がっている土壌なので別記事に詳しく書いています。

詳しく知りたい人は、『地理の熱帯についてまとめてみた!2つのポイントで簡単に攻略!?』の記事内を読んでみてください。

と覚えてしまいましょう!

熱帯雨林気候に住んでいる人の暮らし

熱帯雨林気候に住んでいる人はどのような暮らしをしているのでしょうか?

熱帯雨林気候に住んでいる人はどのような暮らしをしているのでしょうか?

まずは、農業をみていきましょう。

時給的農業(昔からある自給自足的な農業)と企業的農業(近年行われるようになった儲けを追求する大規模な農業)の2種類に分けて見ていきましょう。

時給的農業は土壌に注目!

まずは、昔ながらの時給的農業をみていきましょう。

時給的農業はその土地の知恵が詰まっています。

熱帯雨林気候の土壌はどんなんだったか覚えていますか?

ラトソルと呼ばれる酸性のやせた土でしたよね。

やせた土では、農業ができません。昔の人はどうしたのでしょうか?

正解は、焼畑農業です。

焼畑農業とは、字のごとく森を焼いて肥料にして作物を育てるやり方です。

木を焼いてできた灰はアルカリ性なので、酸性の土壌に混ぜると中和できて作物を育てることが可能になるのです。

代表的な作物としては、キャッサバ・ヤムイモ・タロイモがあります。

キャッサバとは最近話題のタピオカの原料でイモの一種ですね。

なので、

と覚えておきましょう。

企業的農業は大規模なやつ!

企業的農業とは、利益を追求しているため基本的に大規模になります。

熱帯雨林気候においてもその原則は当てはまり、欧米資本による大規模なプランテーション農業が営まれています。

ここで重要になってくる作物ですが、油やし・バナナ・カカオ・天然ゴムを覚えておきましょう。

と語呂合わせでサクっと覚えちゃいましょう。

と語呂合わせでサクっと覚えちゃいましょう。

熱帯雨林気候の問題点!?

ここまできたらあと少しです。

ここまできたらあと少しです。

最後は、熱帯雨林気候にある問題点をみていきましょう。

熱帯風土病が怖い!

熱帯雨林気候は一年中高温多湿なので、熱帯風土病と呼ばれる病気が流行りやすいです。

熱帯風土病にはいろいろな種類がありますが、今回紹介する2つを覚えておけば大丈夫です。

- マラリア:東南アジア

- 黄熱病:アフリカ

マラリアなんかは東南アジアに限らないですが、地域と病気名を覚えておきましょう。

また、一年中高温多湿なため、通気性がいい高床式住居と呼ばれる伝統的な住居が見られます。

これは、居住部分を地面から高くして、通気性をよくし蒸し暑さを和らげるとともに、野生動物や害虫の侵入を防ぐ役割もあります。

近年の開発が悪影響を及ぼしてる!?

近年、熱帯雨林の破壊が進んでいます。

その原因を下にまとめますので、少し頭の中に入れておいてください。

- 先進国への木材輸出

- 農地・放牧地にするため

- 焼畑

- マングローブ林をエビの養殖池にする

特にマングローブは貴重な生態系を作っているので、悪影響を及ぼさないかと危惧されています。

スーパーなどでエビの原産地が東南アジアなのを見かけると思いますが、これが原因ですね。

熱帯雨林気候(Af)のまとめ

今回の内容は、熱帯モンスーン気候を学んでいく上でも共通してくる点が多いので、少しボリュームが多かったかと思いますが、しっかしり頭の中に入れちゃいましょう。

今回の内容は、熱帯モンスーン気候を学んでいく上でも共通してくる点が多いので、少しボリュームが多かったかと思いますが、しっかしり頭の中に入れちゃいましょう。

理屈を考えていくと、ほとんどすべてのことが2つの原則からつながっていることがわかったのではないでしょうか?

理屈以外で新しく暗記しなくてはいけないのは、プランテーションの作物ぐらいでした。

理解してしまえば、簡単に暗記することもできそうですよね。

では、熱帯雨林気候で重要なことをまとめます。

Afを攻略する基本的な法則

- 赤道付近で暑くて雨がめっちゃ降る

- 例外は、暖流と風の影響

分布:基本的に赤道直下

- 東南アジア,スリランカ

- アフリカの西部,マダガスカル島の東側

- 南米の西部

特徴

- 気候:年中高温多湿

- 植生:内陸部は熱帯雨林(ジャングル・セルバ)、海岸沿いはマングローブ

- 土壌:赤色で栄養分が少ないラトソル

農業

- 時給的農業:焼畑農業(イモ類)

- 企業的農業:プランテーション(油やし・バナナ・カカオ・天然ゴム)

その他

- 湿気→風土病

- 高床式住居

- 熱帯雨林の破壊

どうだったでしょうか、たくさん覚えることがありましたが、少しは理屈を通して覚えることができたのではないでしょうか。

一度理解したことは忘れにくいので、ちゃんと理解するようにしましょう!

関連記事も是非読んでみてください!

◎熱帯の雨温図などについて詳しく知りたい人

⇒⇒地理の熱帯についてまとめてみた!2つのポイントで簡単に攻略!?

◎熱帯モンスーン気候について詳しく知りたい人

⇒⇒熱帯モンスーン気候(Am)とは!? 特徴を簡単に覚える方法!

◎サバナ気候について詳しく知りたい人

⇒⇒サバナ気候(Aw)の特徴とは?具体的な国名もたった1つのポイントで攻略可能!

◎ケッペンの気候区分についてより詳しく知りたい人

⇒⇒【まとめ】地理のケッペンの気候区分をたった4ステップで覚える方法